Dank dieser Befreiung hat Tibet in den 70 Jahren danach einen epochalen Wandel vom Feudalismus zum Sozialismus, von der Isolation zur Öffnung und von der ökonomischen Rückständigkeit zu einer modernen Gesellschaft durchlaufen.

Wu Ken, chinesischer Botschafter a.D., 2021

Die Heiligen Ritualwege werden zu orientalischen Jahrmärkten, auf denen Händler mit Touristen Geschäfte machen wollen. Aus Bauern werden Andenkenverkäufer, aus Hirten Hotelboys, aus Landarbeiterinnen Zimmermädchen oder in letzter Zeit verstärkt Prostituierte. In abgelegenen Gebieten sind Energieknappheit und Umweltzerstörung Folgen des Tourismus.

Oliver Fülling, Reiseführer-Autor Tibet

Die chinesiche Sicht: offizielle „Tatsachen über Tibet“

Kritik an Chinas Tibet-Politik nur, um Chinas Image zu beschmutzen

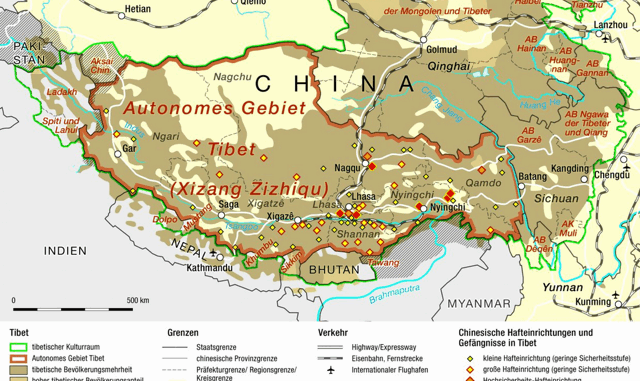

Tibet in China

Die Zitate veranschaulichen zwei unterschiedliche Perspektiven auf Tibet. Während ersteres die Vorzüge und die Notwendigkeit von „Entwicklung“ betont, beschreibt letzteres Schattenseiten des vermeintlichen Fortschritts. Während der chinesische Staat von friedlicher Befreiung spricht, beklagen andere Unterdrückung und Unfreiheit. Diese grundverschiedenen Ansätze zum Status Tibets und dem Alltag der Tibeterinnen und Tibeter sind Gegenstand dieses Textes.

Sinisierung in Tibet 中国化

Wie bereits im ersten Teil erwähnt, lauten die vier wichtigsten Ziele der in China regierenden Kommunistischen Partei (KP) in Tibet „Stabilität, Entwicklung, Umweltschutz und [die] Verstärkung des Grenzgebietsaufbaus“. Zur Erreichung dieser Ziele forciert die Zentralregierung die Sinisierung der Tibeter, sowie aller 55 innerhalb der Grenzen der Volksrepublik lebenden ethnischen Minderheiten.

Im Rahmen dieses „Nation-Building“ unternehmen Partei und Staat große Anstrengungen, um die Tibeterinnen und Tibeter in die chinesische Nation zu integrieren. Die Ziele der KP lauten seit Jahrzehnten gleich: die Nation muss gestärkt, unterentwickelte und rückständige Landesteile müssen entwickelt werden.

Im Parteijargon wird die Minderheitenpolitik der KP dem „Aufbau der Gemeinschaft der chinesischen Nation“ untergeordnet. Die obersten Ziele sind ein starker Staat (强国) und die Wiedergeburt der chinesischen Nation (中华民族伟大复兴) durch eine Modernisierung chinesischer Art (中国现代化).

Die chinesiche Sicht: offizielle „Tatsachen über Tibet“

Die Kommunistische Partei betreibt bekanntlich eine ganz eigene Art der Geschichtsschreibung, die unter anderem durch Umdeutungen und Auslassungen auffällt. Dieses offizielle Partei-Narrativ soll den Eindruck einer jahrtausendealten Zivilisation, beziehungsweise Nation, mit einer durchgängigen Kultur vermitteln; friedlich, harmonisch, einzigartig.

Teil dieses Narrativs sind 20 Weißbücher zur Tibet-Politik, in denen die eigene, die „korrekte“ Sicht verbreitet wird. Im jüngsten dieser Weißbücher (2025) wurde das Wort Tibet durch Xizang ersetzt, genau wie dies in Chinas fremdsprachigen Staatsmedien seit einigen Jahren längst der Fall ist.

Offiziell soll nunmehr ausschließlich von „Xizang“ oder „Chinas Xizang“ die Rede sein, um keinerlei Zweifel aufkommen zulassen, dass es sich hier um einen „untrennbaren integralen Bestandteil“ der Volksrepublik handelt. Ein Beispiel für Sprachgebrauch bzw. -verbot als Machtinstrument eines Zentralstaats.

Im März 2021, als Tibet noch Tibet genannt werden durfte, veröffentlichte die chinesische Botschaft in Deutschland eine Sonderausgabe des hauseigenen Newsletters. Auf 18 Seiten werden mit zehn „Tatsachen über Tibet“ die vermeintlichen „Fakten“ den mutmaßlichen „Mythen“ gegenübergestellt.

Anhand dieser „Tatsachen“ werden entgegengesetzte und scheinbar unvereinbare Standpunkte und Positionen zwischen dem chinesischen Staat auf der einen, und der Volksgruppe der Tibeter und deren Unterstützer auf der anderen Seite, verglichen. Dieser Beitrag konzentriert sich dabei nur auf ausgewählte Punkte, ohne einen Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben.

Tatsache 1:

Tibet ist seit dem 13. Jahrhundert „ein integraler Bestandteil“ Chinas

In der Newsletter-Sonderausgabe der chinesischen Botschaft wird gleich eingangs festgestellt, dass beim Thema Tibet wie bei „kaum einem anderen Thema“ viel „Unwissenheit, Desinformation und verdeckte politische Interessen“ im Spiel seien.

Tibet sei seit dem 13. Jahrhundert „ein integraler Bestandteil“ Chinas, heißt es im Vorwort. Schon allein deshalb könne es sich 1951 überhaupt nicht um einen Einmarsch der Volksbefreiungsarmee gehandelt haben, sondern um eine „Befreiung“.

Seit der Yuan-Dynastie (13. Jh.) wird Tibet von der Zentralregierung aus verwaltet und ist ein Teil von China.

Diese „erste Tatsache über Tibet“ werde im Westen „gerne übersehen“. Hier stellt sich jedoch die Frage, von welchem China ist die Rede?

Denn im Laufe der jahrtausendealten und wechselhaften Geschichte Chinas und der chinesischen Zivilisation war das Reich der Mitte mal größer, mal kleiner, war geeint wie geteilt.

Das heutige Gebiet der 1949 gegründeten Volksrepublik China ist der Nachfolgestaat der von Krieg und Bürgerkrieg geprägten Republik China (1912-1949). Diese widerum folgte auf die Qing-Dynastie (1648-1911).

Die Führung der KP bezieht sich heute auf das imperiale Erbe der Qing, erhebt dementsprechend territoriale Ansprüche und stößt damit auf Unmut in der Nachbarschaft. Die zahlreichen Grenzstreitigkeiten mit nahezu allen Nachbarstaaten, der Verlauf der chinesischen Hoheitsgewässer, wie Fragen zum Status der Inselrepublik Taiwan oder Tibets sind prominente Beispiele.

Mongolen und Mandschu – China unter Fremdherrschaft

Die Kaiser und die Elite der Qing waren keine Han-Chinesen, sondern ein Steppenvolk aus der Mandschurei im Nordosten der heutigen Volksrepublik. Unter der Fremdherrschaft dieser Barbaren sollte das chinesische Kaiserreich seine historisch größte territoriale Ausdehnung erreichen. Die Randgebiete im Westen und Nordwesten (z.B. Tibet, Xinjiang, Mongolei) wurden unter den Qing Teile des kaiserlichen Hoheitsgebiets.

Im besagten 13. Jahrhundert war China ein zerstrittenes Reich. Im späten 13. Jahrhundert waren ebenfalls keine Han-Chinesen an der Macht, sondern das chinesische Kaiserreich wurde Stück für Stück von einem weiteren Steppenvolk regiert: den Mongolen. Kublai Khan, ein Enkel Chinggis Khans, einte das zerstrittene Reich und begründete die mongolische Yuan-Dynastie (1279-1368).

Schon vor der Herrschaft Kublai Khans begannen in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts die ersten Militärexpeditionen des mongolischen Khanats nach Tibet. In Folge wurde Tibet in das mongolische Weltreich eingegliedert.

Eine bis heute erhalten gebliebene Folge der Eroberung und Eingliederung Tibets in das Khanat ist die Ausbreitung der Religion. Das damals geschlossene Bündnis zwischen mongolischen Herrschern und der geistlichen Elite Tibets war ein mächtiges und sollte Jahrhunderte überdauern.

In der Mongolei spielte der tibetanische Buddhismus bis ins frühe 20. Jahrhundert eine einflussreiche Rolle. Mit dem Ende der Sowjetherrschaft – gekennzeichnet von Religionsverboten und ideologisch motivierter Gewalt, Zerstörungen, Verfolgungen und Morden – praktizieren seit 1990 viele Menschen in der Mongolei wieder ihre Religionsfreiheit. Anders als in der Volksrepublik wächst dort der Einfluss der Lamas und der Institutionen des tibetischen Buddhismus.

Ende des Kaiserreichs – Tibeter erklären sich für unabhängig

Tibet stand also – wie ganz China – im 13. Jahrhundert unter der Herrschaft der Mongolen. Zur Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem chinesischen Kaiserreich und Tibet kam es während der auf die Yuan folgende Ming-Dynastie (1368-1648).

Diese Beziehungen müssten „im Kontext der traditionellen chinesischen Politik interpretiert werden“ und bedeuteten „keinesfalls eine chinesische Oberherrschaft in Tibet“. Vielmehr wurden sie von China „stets als Tributbeziehungen definiert“, schreibt Kollmar-Paulenz.

Diese Art von Beziehungen, die die betroffenen Völker oft als reine Handelsbeziehungen auffaßten, wurde bis zum Ende der Qing-Dynastie 1911 gepflegt.[]

Erst im späten 18. Jahrhundert wurde Tibet unter der Herrschaft der Mandschu annektiert und Teil des Qing-Reichs. Mit dem Ende der Qing endete auch das jahrtausendealte Herrschaftssystem des Kaiserreichs.

Bis dahin galt Tibet stets als „Rand-“ bzw. „Außengebiet“. Erst mit der Ausrufung der Republik China 1912 sollte es kein angeschlossenes Volk der Außengebiete mehr sein, sondern ein „integraler Teil der chinesischen Republik“ werden.

Tibeter (und Mongolen) hatten jedoch nach dem Ende der aus ihrer Sicht „Fremdherrschaft“ andere Vorstellungen. Beide sehnten sich nach Souveränität und erklärten sich 1913 in Urga (dem heutigen Ulaanbaatar) unabhängig von China. Lhasa war damit erstmals seit der Annexion 1793 wieder „frei von chinesischen Truppen.“

Die moderne Frage, ob Tibet „ein Teil Chinas“ sei, spielte unter den Qing keine Rolle und kam erst mit der Idee eines Nationalstaats auf, betont auch Vogelsang:

Die Tibeter gaben ihre Antwort, indem sie sich 1912, gleich nach dem Ende der Qing, für unabhängig erklärten und es bis 1951 auch blieben.[2]

Tatsache 2:

Friedliche Befreiung

Der „britische Imperialismus griff nach Tibet“ und machte die Befreiung aus Sicht der Machthaber in Peking zur Notwendigkeit, lautet Tatsache Nr.2. Während des sogenannten Jahrhunderts der Demütigungen standen Tibet und ganz China auf der Speisekarte hungriger Großmächte.

Erst der stärkere britische Zugriff auf Tibet im 19. Jahrhundert und zu Beginn des 20. Jahrhunderts rief Widerstände auf chinesischer Seite hervor. In der Folgezeit kreuzten sich die Interessen Englands, Indiens, Russlands und Chinas, aber seither ist von keinem Staat die Zugehörigkeit Tibets zu China bestritten worden, auch wenn die Politik Chinas gegenüber Tibet in der internationalen Öffentlichkeit vielfach kritisiert wird.[3]

Neben dem Kampf gegen imperialistische Kräfte richtete sich die KP unter Mao gegen eine „unterdrückerische Herrscherkaste um die Dalai Lama-Clique“. Diese beiden Argumente dienen als Legitimation für das militärische Einschreiten der Volksbefreiungsarmee 1950/1951. Die Sicherung der Grenze zu Indien war ein weiterer Grund für das Vorrücken der Volksbefreiungsarmee. Diesen Aspekt erwähnt die chinesische Botschaft in ihrer Sonderausgabe allerdings nicht.

Im Rahmen des am 23. Mai 1951 unterzeichneten 17-Punkte-Abkommens wurde die friedliche Befreiung Tibets beschlossen.[4]

Das 17-Punkte-Abkommen beinhaltete erstmals die Anerkennung der Oberhoheit Chinas und die Reintegration ins „Mutterland“. Dabei sollten den Tibetern Autonomie und Religionsfreiheit zugestanden werden, das politische System sollte erhalten bleiben, und der chinesische Staat sollte für den Unterhalt der Klöster aufkommen. Reformen sollten nicht auf Druck aus Peking durchgeführt werden.

Diejengen, die Widerstand gegen die Chinesen geleistet hatten, wurden entweder umgebracht oder verschwanden in Lagern, wo harte Arbeit und katastrophale Lebensbedingungen für ihren schnellen Tod sorgten.“ [5]

Tatsache 3:

Demokratische Reformen

Dank der „friedlichen Befreiung“ durch die chinesischen Truppen habe Tibet in den vergangenen 70 Jahren

einen epochalen Wandel vom Feudalismus zum Sozialismus, von der Isolation zur Öffnung und von der ökonomischen Rückständigkeit zu einer modernen Gesellschaft durchlaufen.

In den vergangenen Jahrzehnten sind große Anstrengungen von staatlicher Seite bei der Armutsbekämpfung, bei Bildung, Gesundheit und der wirtschaftlichen Entwicklung unternommen worden. Von 1965 bis 2024 hat die Zentralregierung laut China Daily über $362 Milliarden in der Region investiert. Seit den 1950er Jahren wurden zehntausende „rote Experten“ als Entwicklungshelfer in die Region entsandt.

Das rückständige Tibet in die Moderne geführt zu haben ist eines der Hauptargumente der Zentralregierung:

Die bemerkenswerte Entwicklung der autonomen Region in den letzten 60 Jahren zeigt deutlich, dass nur unter der Führung der KPCh, unter Beibehaltung des Weges des Sozialismus chinesischer Prägung, unter Wahrung des Systems der regionalen ethnischen Autonomie und unter Einhaltung der Leitlinien der Partei zur Verwaltung von Xizang in der neuen Ära Wohlstand und Fortschritt in der autonomen Region erreicht werden können und die Menschen aller ethnischen Gruppen in Xizang ein glückliches Leben führen können.[6]

Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist laut chinesischer Botschaft von 2021 „gegenüber 1959 um das 200fache gestiegen“.

2024 lag das BIP in Tibet mit rund 75.000 Yuan (ca. €9000) unter dem nationalen pro Kopf-Durchschnitt von rund 95.000 Yuan (ca. €11.500). Damit liegt die Autonome Region Tibet (ART) im unteren Drittel und zählt weiterhin zu den ärmsten Regionen Chinas.[7]

Und auch sechzig Jahre nach Gründung der ART sehen viele Tibeterinnen und Tibeter sich weniger als Teil „der großen chinesischen Familie“ (China Daily), sondern weiterhin als Tibeterin oder Tibeter. Zudem scheinen viele von ihnen für die Segnungen der Moderne und die Modernisierung nach chinesischen Eigenschaften einen unfreiwillig hohen Preis zu zahlen.

Tibet: Millionen „überschüssiger Arbeitskräfte“

Die Umsiedlung von Arbeitskräften und der Erwerb „neuer Fähigkeiten“ gelten für den chinesischen Staat als Erfolgsrezepte für Entwicklung und Wachstum. Eine Meldung aus dem Jahr 2021:

In den vergangenen fünf Jahren wurden insgesamt 2,84 Millionen Personen, die als überschüssige Arbeitskräfte in den Landwirtschafts- und Viehzuchtgebieten in Tibet lebten, in anderen Branchen eingesetzt. Dank der Ausbildungen der lokalen Regierung erwerben nun immer mehr tibetische Landwirte und Hirten neue Kenntnisse und Fähigkeiten und haben dadurch mehr Möglichkeiten, ein vielfältiges Leben zu führen.[8]

Solche Programme zur Arbeitsvermittlung dienen offiziellen Angaben zufolge voll und ganz der Entwicklung der Region und den Menschen. UN-Experten hingegen berichten von Hunderttausenden Tibetern, die seit 2015 im Rahmen verschiedener Programme ihre Heimat verlassen mussten.

Sie stellten fest, dass das Arbeitsvermittlungsprogramm durch ein Netzwerk von „Berufsbildungszentren“ unterstützt wird, deren Schwerpunkt auf „kultureller und politischer Indoktrination in einem militarisierten Umfeld“ liegt.

Den Teilnehmern wird Berichten zufolge untersagt, die tibetische Minderheitensprache zu verwenden, und sie werden davon abgehalten, ihre religiöse Identität zum Ausdruck zu bringen, da beides von den Behörden als Hindernis für die Armutsbekämpfung angesehen wird.[9]

Weiterer Teil dieses „epochalen Wandels“ ist die bekannte Tatsache, dass Führungspositionen in Politik und Wirtschaft mehrheitlich von Han-Chinesen bekleidet werden. Als Folge der aus Peking verordneten demokratischen Reformen sind Tibeterinnen und Tibeter zunehmend unterrepräsentiert und deren demokratische Gestaltungsspielräume sind begrenzt.[10]

Siehe auch die Beiträge zu Xinjiang.

Tatsache 4:

Autonomie

Sprache und Kultur sind für den Großteil der Menschen in Tibet wesentliche Bestandteile der persönlichen Identität und der sozialen Zugehörigkeit. Im Botschaftsnewsletter steht zum Thema „ethnische Gebietsautonomie“:

Allen Ethnien, besonders den Tibetern, werden die Wahrung ihrer Sprache und ihrer Kultur rechtlich zugesichert. So arbeiten Schulen und Behörden bilingual auf Tibetisch und Hochchinesisch. Tibetische Künste und traditionelle Medizin werden gefördert und es gibt zahlreichen Print- und TV-Medien in tibetischer Sprache. Zahlreiche tibetische Bauten und immaterielles Erbe sind gut geschützt und wurden von der UNESCO in das Weltkulturerbe aufgenommen.[11]

Seit der Gründung der ART 1965 gewähre die Zentralregierung den Tibetern „Volkssouveränität“ und „viel regionalen Entscheidungsspielraum“.

Unglücklicherweise begann kurz nach der Gründung der ART in der gesamten Volksrepublik die von Mao Zedong angetriebene Kulturrevolution. Tibet wurde von den zerstörerischen Auswüchsen der Kulturrevolution schwer getroffen.

Die folgenden Jahre sahen die Ausradierung einer ganzen Kultur. Fast nahezu alle 6000 Klöster und Tempel wurden geplündert und zerstört… Die kostbarsten Goldobjekte wurden nach Peking geschickt, wo sie eingeschmolzen wurden.[12]

Die traumatischen Ereignisse der Kulturrevolution wirken bis heute, ohne von Staat oder Gesellschaft aufgearbeitet worden zu sein.

Menschenrechtsorganisationen und die Vereinten Nationen berichten von Repressionen in Tibet

Im jüngsten Jahresbericht der Menschenrechtsorganisation Amnesty steht zur Wahrung der Kultur in Tibet:

Der tibetische Mönch Rinchen Tsultrim wurde am 1. Februar 2024 nach Verbüßen einer vierjährigen Haftstrafe freigelassen. Er war im Zusammenhang mit seinen Beiträgen in den Sozialen Medien wegen „Anstiftung zur Abspaltung“ inhaftiert worden. Im Juli brachten 13 UN-Sachverständige in einem Schreiben an die chinesische Regierung ihre Besorgnis über Berichte zum Ausdruck, wonach Hunderte tibetische Zivilpersonen und Mönche während der Proteste gegen den Bau eines Wasserkraftwerks am Fluss Drichu (Jangtsekiang) in der Provinz Sichuan geschlagen und willkürlich in Gewahrsam genommen wurden. Dem Schreiben zufolge könnte das Kraftwerk, das von einem Staatsbetrieb gebaut wird, zur Vertreibung und Umsiedlung von Anwohner*innen, zur Zerstörung wichtiger kultureller und religiöser Stätten und zu Umweltschäden führen.

Die Schließung von Schulen, in denen Tibetisch und andere Sprachen als Hochchinesisch die Unterrichtssprachen waren, wurde im Rahmen der Kampagne der Behörden zur Verdrängung der tibetischen Kultur und Sprachen fortgesetzt. Im Juli 2024 schlossen die Behörden die Jigme-Gyaltsen-Berufsschule, eine Privatschule in der Provinz Gansu, die Kurse in tibetischen Sprachen anbot und hauptsächlich von tibetischen Jungen besucht wurde. Nach wie vor bestand Besorgnis wegen des Systems der Zwangsinternate für tibetische Kinder.

Im Oktober 2024 wurde Tashi Wangchuk, der sich für die verstärkte Lehre der tibetischen Sprachen in Schulen einsetzt, Berichten zufolge 15 Tage lang inhaftiert, weil er die „gesellschaftliche Ordnung gestört“ haben soll. Er hatte zuvor wegen „Anstiftung zum Separatismus“ eine fünfjährige Haftstrafe verbüßt.[13]

Die Regierungspolitik gegenüber den in autonomen Gebieten lebenden ethnischen Minderheiten fasst der Amnesty Bericht wie folgt zusammen:

Die Regierung verfolgte in den autonomen Gebieten ethnischer Minderheiten weiterhin eine repressive Politik, insbesondere in dem Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang und in Tibet. So wurden den Menschen dort u. a. die Rechte auf kulturelle Ausdrucksformen sowie auf Religions- und Glaubensfreiheit verwehrt. Die Unterdrückung von Gemeinschaften und Minderheiten wurde mit dem Argument der Terrorismusbekämpfung und dem Schutz der nationalen Sicherheit gerechtfertigt.[14]

Anfang 2023 schlugen die Vereinten Nationen Alarm. Bis zu einer Million tibetischer Kinder sollen von den Eltern getrennt in staatlichen Internaten leben. Neben der chinesischen Sprache werden dort auch die gewünschten Werte vermittelt. Kritiker nennen die Einrichtungen Zwangsinternate und werfen der Regierung vor, diese als Mittel zur Assimilation zu gebrauchen.

Wir sind alarmiert über das, was offenbar eine Politik der erzwungenen Assimilation der tibetischen Identität in die dominante han-chinesische Mehrheit ist, die durch eine Reihe von repressiven Maßnahmen gegen tibetische Bildungs-, Religions- und Spracheinrichtungen umgesetzt wird.[15]

Frau Mao: Kritik an Chinas Tibet-Politik nur, um Chinas Image zu beschmutzen

Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums verurteilte die Vorwürfe und lieferte die „objektive und rationale“ Sicht der Dinge:

Dies ist sicherlich nicht wahr und offensichtlich nur eine weitere Behauptung, die die Öffentlichkeit über China in die Irre führen und das Image Chinas beschmutzen soll. […] Wie die Schulen in anderen chinesischen Provinzen und Regionen legen auch die Internate in der Autonomen Region Tibet großen Wert auf die Beteiligung der Familien der Schüler. […] Kurse in traditioneller Kultur, wie tibetische Sprache und Literatur und Volkstanz, werden in großem Umfang angeboten, es wird traditionelles, auf dem tibetischen Plateau einzigartiges Essen angeboten, und die Schüler dürfen an diesen Schulen traditionelle Kleidung tragen.

Bei der Berichterstattung über die Internate in China ist es wichtig, sich an die Fakten zu halten und objektiv und rational zu sein, anstatt Hörensagen zu zitieren oder gar Geschichten zu erfinden und falsche Anschuldigungen zu verbreiten.[16]

Die Reaktion der chinesischen Regierung folgt einem bekannten Muster. Abweichungen von der offiziellen Erzählung und den damit verbundenen vermeintlichen „Fakten“ werden als Unwahrheiten abgetan. Hinter Kritik stehe die Absicht, das „Image Chinas zu beschmutzen“.

Zu den jüngsten Maßnahmen zur Sinisierung Tibets zählt der Financial Times zufolge die Ankündigung, die tibetische Sprache bei Hochschulaufnahmeprüfungen in der ART abzuschaffen und durch Chinesisch zu ersetzen. Begründet wird der Schritt mit der Notwendigkeit von Reformen, mit „Chancengleichheit“ und mit „besseren Karrierechancen“ für Tibeterinnen und Tibeter. Kritiker werfen der Regierung vor, die Verwendung der tibetischen Sprache „in den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Reisen und Büroarbeit“ damit „vollständig auszumerzen“.[17]

Auch die Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch (HRW) berichtet immer wieder von zahlreichen Missständen. Dazu zählen unter anderem Zwangsumsiedlungen, teilweise von ganzen Dörfern, die Überwachung der Menschen vor Ort, des Internets und der Telefone. Als Grund für eine Verhaftung soll es ausreichen, per Mobiltelefon einen Kontakt zum Ausland aufgenommen zu haben. Zahlreiche tibetischsprachige Webseiten sollen nicht mehr erreichbar sein, auf Mobiltelefonen sei die Installation staatlicher Apps Pflicht. HRW im Mai 2025:

Insgesamt scheinen diese repressiven Maßnahmen darauf abzuzielen, die einzigartige Kultur, Sprache und Identität der Tibeter auszuhöhlen und auszulöschen.

Und jeder, der dies in Tibet in Frage stellt, riskiert, zu verschwinden, inhaftiert und/oder gefoltert zu werden.

Die Übergriffe der chinesischen Regierung enden auch nicht an den Grenzen. Sie hat Tibeter in Nepal zum Schweigen gebracht und diejenigen ins Visier genommen, die in westlichen Ländern leben.[18]

Tibet in China

Während die einen gebetsmühlenartig das hohe Maß an Autonomie und die staatlich versicherte Wahrung der tibetischen Kultur betonen, berichten andere seit Jahrzehnten von genau entgegengesetzten Entwicklungen.

In den Beziehungen zwischen dem chinesischem Staat und der tibetischen Gesellschaft sind Schlagwörter wie „friedliche Befreiung“, „demokratische Reformen“, „Autonomie“ oder die „rechtlich zugesicherte Wahrung von Sprache und Kultur“ eine Frage der Perspektive. Aus Sicht des Zentralstaats zählen neben der territorialen und kulturellen Einheit die wirtschaftliche Entwicklung und nationale Sicherheit zu den obersten Prioritäten. Die Menschen haben sich diesen nationalen Zielen unterzuordnen. Für die Tibeter, als ethnische Minderheit innerhalb der Volksrepublik, bedeuten die Ziele der chinesischen Mehrheitsgesellschaft, neben den Segnungen der Moderne, einen hohen Assimilationsdruck. Dieser geht meist mit dem Verlust der eigenen Traditionen, Kultur und des Lebensraums einher.

Aus historischer Perspektive ähnelt die heutige Lage der Tibeter in gewisser Weise jener der Han-Chinesen unter der Herrschaft der Yuan oder Qing. Im ringen um Macht und Einfluss streben die Herrschenden nach der Festigung und Ausweitung ihres Einflusses. Die Beherrschten hingegen fordern Selbstbestimmung und lehnen die Fremdherrschaft ab.

Den Han gelang es in beiden Fällen, sich von der Herrschaft der Barbarenvölker zu befreien. Auch Tibeter sehnen sich nach Selbstbestimmung. Diese Sehnsucht geht einher mit Rufen, die von mehr regionaler Autonomie bis hin zur Unabhängigkeit von China reichen.

Quellen:

Zitate: Chinesische Botschaft, Sonderausgabe Newsletter zu Tibet, http://de.china-embassy.gov.cn/det/zt/sjwj/202103/P020211027146571250607.pdf.

Fülling, Oliver, Tibet Stefan Loose Travel Handbuch, 2018, S. 42.

[1] Kollmar-Paulenz, Karénina: Kleine Geschichte Tibets, C. H. Beck, 2014, S.100.

[2] Vogelsang, Kai: Geschichte Chinas, Reclam, 2013.

[3] Kleine Geschichte Tibets, S.224.

[4] Sonderausgabe Newsletter zu Tibet, S.6.

[5] Schmidt-Glintzer, Helwig, Kleine Geschichte Chinas, C.H. Beck, 2008, S. 167.

[6] 60-jähriges Jubiläum läutet ein neues Kapitel ein, http://german.china.org.cn/txt/2025-08/22/content_118038433.htm.

[7] https://www.statista.com/statistics/1093666/china-per-capita-gross-domestic-product-gdp-by-province/, Per capita gross domestic product (GDP) in China in 2024, by province or region.

[8] Neue Fähigkeiten ermöglichen tibetischen Landwirten und Hirten neues Leben, https://german.cri.cn/china/china_heute/3255/20211202/719022.html.

[9] China: ‚Vocational training‘ programmes for Tibetans carry risk of forced labour, https://news.un.org/en/story/2023/04/1136102.

[10] Han Chinese now hold most government posts in Tibet as Beijing extends control, https://www.rfa.org/english/news/tibet/posts-12022021174011.html.

[11] Sonderausgabe Newsletter zu Tibet, S.6.

[12] Kleine Geschichte Tibets, S.168.

[13],[14] Amnesty, https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/east-asia/china/report-china/https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/east-asia/china/report-china/.

[15] China: Tibetan children forced to assimilate, independent rights experts fear, https://news.un.org/en/story/2023/02/1133212.

[16] Webseite der chinesischen Botschaft.

[17] China to restrict Tibetan language in region’s college entrance exam, https://www.ft.com/content/bb23a082-c165-4a24-9426-69d6fdc0ade2

[18] HRW, https://www.hrw.org/news/2025/04/13/china-police-arrest-tibetans-for-internet-phone-use, https://www.hrw.org/the-day-in-human-rights/2025/03/10.

Antworten